文章摘要: 星系的形成是宇宙学中的一个重要课题,涉及多个物理过程和环境因素。从多维度视角分析星系的形成过程,可以为我们提供更加全面的理解。星系的形成不仅仅受制于传统的物理机制,如气体的冷却、暗物质的引力作用等,还与更为复杂的因素相关,如星际介质的磁场、黑洞的作用以及环境密度等因素。本文章从多个角度出发,详细分析了星系形成过程中的影响因素及其机制。首先,介绍了星际介质与暗物质对星系形成的基础作用。其次,讨论了星系形成过程中能量传输的作用,尤其是黑洞反馈和星际风的影响。然后,分析了环境因素对星系演化的影响,特别是星系碰撞与并合的作用。最后,从时间维度的角度分析了不同时间尺度上星系形成过程的不同特征。通过这些多维度的视角,我们可以更好地理解星系形成的复杂机制及其多变性。

星系的形成首先要依赖于基础的物质结构,其中最为重要的组成部分是星际介质与暗物质。星际介质主要由气体、尘埃等物质构成,这些物质在引力作用下逐渐聚集,并形成了星系的基本骨架。而暗物质则通过引力效应提供了星系形成的“结构性支撑”。在大尺度上,暗物质的引力作用促使气体和尘埃物质的汇聚,从而形成初步的星系结构。

星际介质的冷却过程对于星系的形成至关重要。当气体在引力作用下不断聚集时,温度逐渐升高。然而,气体中的原子和分子会发生辐射冷却,从而使温度降低。这种冷却效应使得气体能够在较低的温度下凝聚,形成恒星的前驱物质——分子云。这些分子云成为了后续星系形成和恒星诞生的核心区域。

而暗物质不仅在大尺度上支撑着星系的整体结构,也影响着星系内恒星和气体的运动。通过对暗物质的引力作用,星系内的气体和物质能够在更短的时间内凝聚,形成更加稳定的恒星系统。随着星际介质和暗物质共同作用,星系逐渐展现出其独特的形态和结构。

星系的形成不仅仅是物质的聚集过程,还涉及能量的传输和反馈机制。在星系演化过程中,恒星的形成、死亡以及活跃的黑洞活动都会向星际介质释放大量的能量,这些能量的传输对星系的形成过程有着重要影响。

黑洞是星系形成过程中的一个关键因素,特别是超大质量黑洞。在大质量星系的中心,超大质量黑洞通过吸积盘和喷流活动,释放出大量的辐射和高速粒子。这些能量不仅能够直接影响星系的中央区域,还能通过“反馈”机制调控周围气体的冷却和物质的聚集。

星际风也是能量传输的一种重要形式。年轻恒星和超新星爆发所释放的能量可以驱动星际风的形成。这些星际风能够有效地将星系内的气体和尘埃物质吹散,影响星系内部的气体密度,从而间接影响星系的恒星形成率。通过这些能量传输机制,星系内部的物质循环和演化得到了有效的调节。

星系的形成不仅仅是局部物理过程的结果,还深受其所处宇宙环境的影响。环境密度是影响星系形成的重要因素之一,星系所在的环境决定了其物质供应和演化速度。高密度的星系群或星系团会加速星系的演化过程,而低密度的环境则可能使得星系发展较为缓慢。

星系碰撞和并合是环境密度较高的区域中常见的现象。两个或多个星系的碰撞不仅会改变星系的形态,还能触发大规模的恒星形成活动。在碰撞过程中,星系内部的气体会受到剧烈扰动,形成密集的星际云,这些云体会进一步凝聚形成新的恒星。

欧博集团官网此外,星系的碰撞与并合也会对黑洞的活动产生影响。星系合并过程中,中心的黑洞会由于物质汇聚而引发剧烈的活动,从而加速星系的演化。在一些情况下,这种活动还可能导致黑洞的“激活”,成为星系演化的重要驱动力。

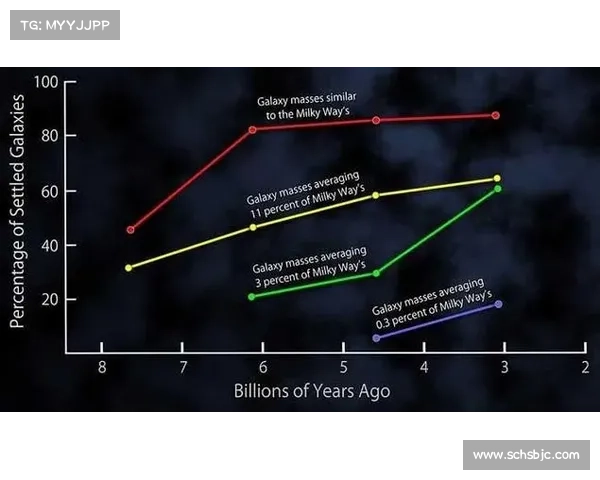

从时间维度来看,星系的形成过程在不同的时间尺度上具有不同的特征。在宇宙初期,星系的形成受到宇宙大爆炸后初期物质分布的影响。随着时间的推移,物质逐渐聚集并形成了第一代恒星,而这一过程为后来的星系结构奠定了基础。

在较短的时间尺度上,星系的形态和结构变化较为剧烈。特别是在星系形成的初期阶段,气体冷却和恒星诞生的过程往往是快速而猛烈的。这个阶段的星系通常具有较高的恒星形成率,并且星系内部的气体密度较高。

而在更长的时间尺度上,星系会经历逐渐稳定的过程。在这一阶段,恒星形成率会逐渐减缓,星系的形态会趋于稳定。随着时间的推移,星系内的气体逐渐被消耗殆尽,星系的演化进入一个更加平缓的阶段。

总结:

通过多维度视角下对星系形成过程的分析,我们可以看到,星系的形成是一个复杂且多层次的过程,涉及物质的聚集、能量的传输以及环境的影响等多个因素。星际介质与暗物质的作用为星系提供了基础框架,而能量传输和反馈机制则在星系演化过程中起着至关重要的作用。环境密度与星系碰撞则通过影响物质的汇聚和恒星形成速度,进一步推动了星系的演化。最后,时间维度下星系的演化特征揭示了星系在不同时间尺度上所经历的变化过程。

星系的形成不仅是物理学和天文学领域的研究重点,也是探索宇宙演化规律的重要途径。通过多维度视角的研究,我们能够更好地理解星系的起源、演化及其未来发展,为揭示宇宙的奥秘提供了更加全面的视野。